大山のぶ代さんは誰もが知る先代のドラえもん声優。作品に真摯に向き合い自分なりのドラえもん像をアニメに織り込んだと各種で語られています。その中の一つに「当初台本のドラえもんの一人称が「俺」だったけど「僕」に修正した」という発言があるのですが、それが本当なのか調べた記事です。

結論(推測)

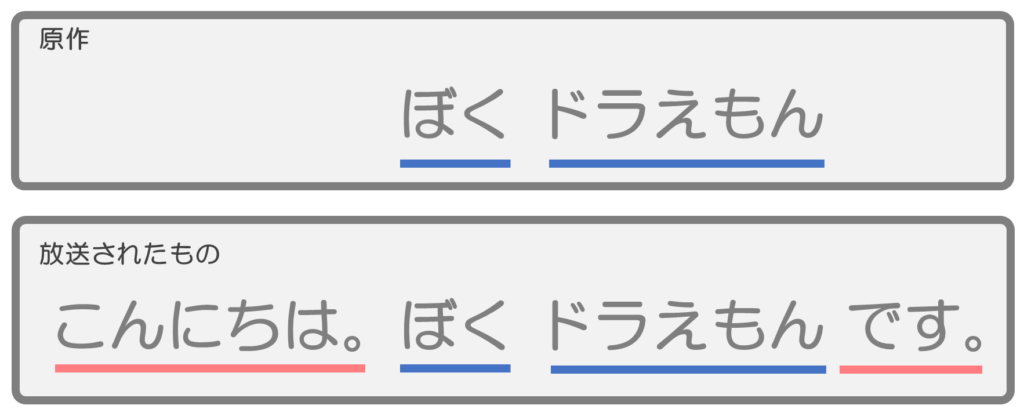

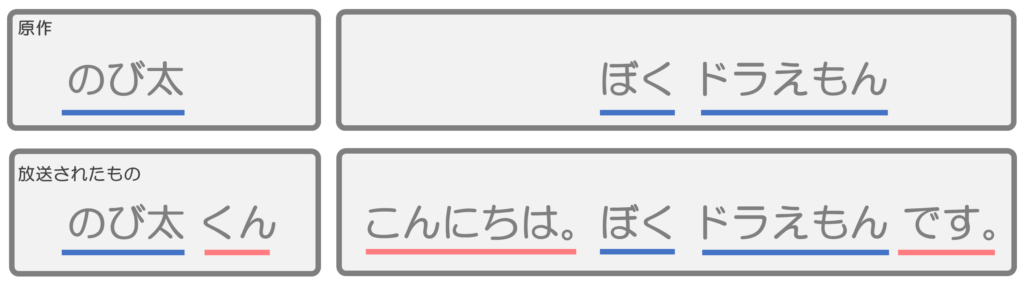

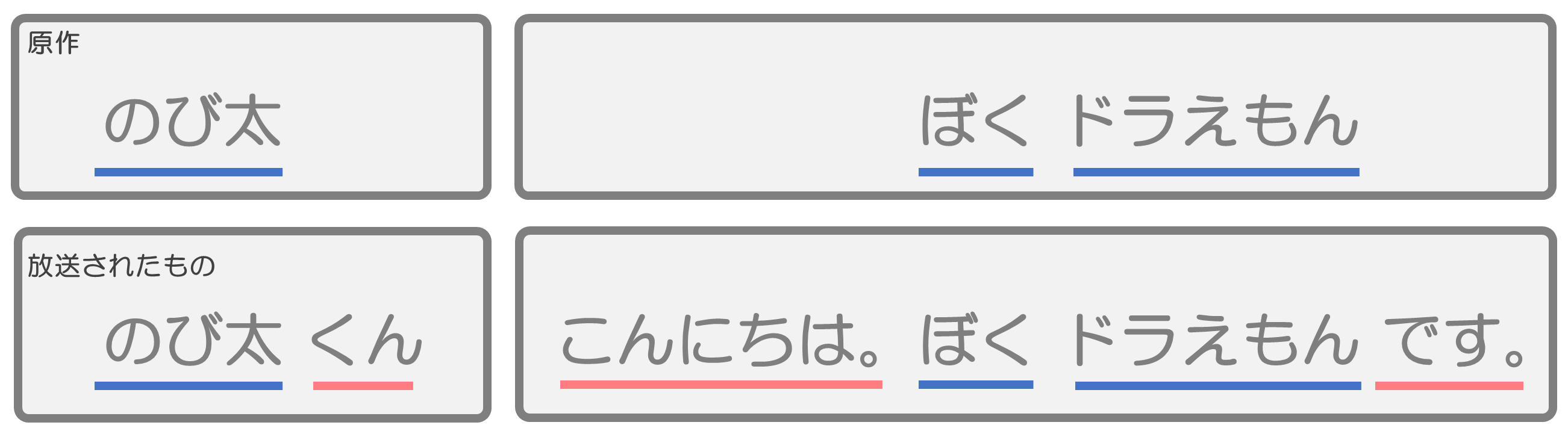

結論は「各種状況証拠から推測すると台本が「俺」だった可能性は低い。大山さんはデタラメ言っている訳ではなく「台本より丁寧な言葉使いにアドリブした」という大意(下図の赤文字)を伝える過程で記憶違い発言したのでは。台本の実物を見てない以上真実は不明。」です。

また初期台本とは無関係の箇所なら「オレ」ドラえもんは存在します。それぞれ詳細を説明します。

大山のぶ代の証言など

まず、大山さんの「ドラが俺呼びだった」発言は下記らがあります。

「こんにちは、ぼくドラえもんです」というセリフも、実は私が考えました。台本では、ドラえもんの一人称は「おれ」だったんですよ。ドラえもんはいつでものび太を見守っているお母さんのような存在だし、未来から来た子守り用ねこ型ロボットなんだから乱暴な言葉は最初からインプットされていないと思ったんです。それでまず、のび太に対して「こんにちは、ぼくドラえもんです」と自己紹介をしました。勝手に変えちゃって怒られるかなと思ったんですが、演出家の方が何も言わずに任せてくださったのがうれしかったですね。

引用元:【声優道】大山のぶ代さん「たくさんのことを教わった『ドラえもん』2010年インタビュー

2015年12月13日放送NHKドラマ「ドラえもん、母になる〜大山のぶ代物語〜」では第1話収録時に予告も一緒に録る再現VTRが下記のように描写されています。

(台本に以下のように書かれている)

引用元:2015年12月13日放送NHK「ドラえもん、母になる〜大山のぶ代物語〜」

ドラえもん「オレ、ドラえもん。お楽みに!」

(それを見た大山が)

大山「ああ…これ、放送前に流れるのよね?」

橋本「ええ。予告ですから。」

大山「ちょっと、このセリフ変えてみてもいい?」

橋本「何かアイデアがあるんですね。やってみましょう。」

大山「子守ロボットの最初の言葉…。(台本の「オレ」部分を赤ペンで書き直して)よし、お願いします!」

橋本「それでは収録いきましょう。本番いきま~す。」

大山「こんにちは。ぼくドラえもんです。どうぞよろしく。」

橋本「いいですね!ありがとうございます。」

※橋本浩二はアニメ版ドラえもんのプロデューサー。

また「台本が俺になってた」とまでは書いてないですが、台本変更したと説明する別パターンの紹介もあります↓。

大山:最初は台本には「こんにちは、ボク、ドラえもん」とは書いてなかったんですよ。

引用元:インタビューチャンネル 第3回/大山のぶ代さん<女優・声優> Q&A2003.03.07更新

聞き手:じゃあ、あれは大山さんのアイディアだったんですね……!?

大山:イメージ アイディアというか、私はそうだろうなと思ってやったら、それを演出の方たちも認めてくださったのね。 以後、「そうです」とか「ちがいます」とか、「ボクは」とかお行儀よく(笑)。だから、ドラえもんは一度も「オレ」なんて言ったことないんです。

大山:だから、ドラえもんとのび太の初対面のときも、「やあ、オマエがのび太か」なんて、絶対に言わないはずだと思ったの。

引用元:週刊アスキー・2005.10.14号」の対談記事「進藤晶子の『え、それってどういうこと?

進藤:最初の台本では、セリフはそうなっていたんですか。

大山:そう。でも私は「ドラえもんは、こんなこと言わない」と思って、「こんにちは、ぼく、ドラえもんです」と言ったんです。

しかしドラは原作でも「ぼく」呼びなので「俺」なんていう台本が本当に存在したのか?という疑問が浮かびます。当時の台本は入手できそうにないので、周辺情報から絞り込むという方法で調べてみました。

前提:原作で「俺」と言った例は無い。

自分の知識では原作ドラが「俺」と言ったシーンは知りません。雑誌掲載時だけ存在した可能性も考え調べました。ドラえもんの雑誌掲載時と単行本のセリフ変化などをほぼ全て網羅しているサイトを参考にさせてもらい、そこで「俺、おれ、オレ」等で検索しましたが、ドラが俺発言している事例は見つかりませんでした。なので原作ドラが俺と言った事は無い。と判断しています。

となると、台本が俺だった説は原作に無いような変更をしようとしていたという事になります。

アニメに本当にあったのか?

大山さんの発言からすると、放送初期のタイミングで「俺→僕」にしたという事になります。初期収録を探りました。先に要点を言うと、世に出たアニメで「俺」呼びの大山ドラは見つからず、放送途中で見直したとかではないようです。となると初回から台本アドリブしたか、台本も僕だったかのどちらかです。

パイロットフィルム「勉強べやのつりぼり」

大山さんが初めて声を入れたのは本放送半年前の1978年8月パイロットフィルム「勉強べやのつりぼり」です。初の一人称シーンがどうだったかというと、

| アニメ | 原作 |

|---|---|

| 「ねえのび太くん、ぼくらもご飯食べてから行ってみようよ釣り!」 | 「ぼくらも めしくったら 行こう。」 |

となっています。初回から「ぼく」呼びですし、原作も「ぼく」なので、台本だけ「俺」になっていたか?というと疑問が残ります。

一方で、原作より丁寧な話し方になってるという要素も確かにあり、

| アニメ | 原作 |

|---|---|

| 「ご飯食べてから」 | 「めしくったら」 |

| 「川が、このへやに来たのです」 | 「川が、このへやに来たんだ」 |

| 「手ばりと言います」 | 「手ばり」 |

| 「ねえのび太くん」 | (この話には無いけど通常「のび太」呼び) |

この辺は台本時点から丁寧化されていたかもしれませんし、大山さんがアドリブした箇所かもしれません。

放送前の特番予告、次の予告で「ぼくドラえもんです」の登場。

1979年4月1日、放送前日の特番「ぼくらのともだちドラえもん」が放送されたそうで、ドラえもんマニアとして有名な方のHPにその予告内容の書き起こし記録があるので参考にさせてもらいます。私は本映像を見ていませんが十分信頼できる情報と判断しています。

4/1の初回予告で「ぼく、ドラえもん。」というセリフがあり、次に予告のあった4/8放送で「ぼく、ドラえもんです。」となったようです。後年の大山さんの証言や再現ドラマでは初期の予告の自己紹介でアドリブしたとあるので、これを指している可能性は大です。

最初の予告と次の予告で言い回しが変化した事は台本に無いアドリブを思わせますし、原作であまり言わない「です」が追加されたというのも大山さんの言う丁寧化にも思えます。だとすると、大山さんのアドリブとは「です」を付けた事であって、「俺→僕」ではない可能性が出てきます。

アニメ放送第一話「ゆめの町、ノビタランド」

1979年4月2日放送第一話「ゆめの町、ノビタランド」も見ておきましょう。

| アニメ | 原作 |

|---|---|

| 「ぼ、ぼくにあたる事ないでしょう?」 | (なし) |

| 「まずぼくらだけの家を作るんだ」 | 「ぼくらだけの家。」 |

| 「ぼくらが家に合わせて~」 | (なし) |

| 「のび太くんもあのトンネルをくぐれば~」 | 「きみもトンネルをくぐれば」 |

という感じで「ぼく」は多数出てきますが原作通りです。いきなり通常回から始まるので出会いの挨拶のようなものはありません。

初期アニメから台本を類推。「のび太」呼び捨ての例あり。

放送初期は毎週6話で、1日に7~8話まとめての収録もあったと証言が残っています。1

もしかして制作順や収録順が並行状態で第1話より先に制作、収録した話もあったかもしれません。

最初の10話を見直してみましたが、第3話「テストにアンキパン」に、

ドラ「のび太!覚えてきたかい?」(原作は「おぼえてきたかい?」)

と呼び捨てする大山ドラを見つけました。これはもしかしたら、台本では原作忠実にのび太呼びだった痕跡と言えるかもしれません。台本では全て呼び捨てだったけど大山さんが君付けアドリブして、だけどこの箇所はアドリブし忘れてそのまま言ってしまった…という例なのかもしれません。

小まとめ。丁寧化の痕跡は確かにある。

という事で、初期段階で様々に丁寧化しようとしている痕跡は見られました。どれが台本通りなのか大山さんアドリブかは不明ですが、この中のいくつかをアドリブでやっていたとしてもおかしくはありません。一方でアンキパン回の「のび太」呼びドラなどもいて、原作に忠実であろうとしている痕跡もあります。どちらにせよ、「原作通りのドライな言い回しのまま行くか、丁寧化する」であって「台本では原作よりヤンチャなアレンジがあり、それを食い止めた」という事ではなさそうで、原作にない「俺」を台本に入れていた可能性は低そうだという感じがします。

当時の記憶は本人も認める不安定さがある。

この「一人称が俺だった」発言は最古でも2010年で、昔の記憶を辿っている状態です。他にも当時を振り返るエッセイ本を2006年に出版しておりここでも言葉遣いを丁寧に直した旨を紹介していますが、放送初期の記憶はあいまいな部分があるという説明から始まります。2

たった二十七年前のことなのに、案外、人の記憶ってあてにならないものですね。

引用元: 2006年5月26日大山のぶ代「ぼく、ドラえもんでした。涙と笑いのドラえもん声優26年うちあけ話。」第一章 運命の出会い

私は、初めて”あの子”に会ったのが、冬の初めだと思い込んでいました。

でも本当は、夏の終わりに近いころだったんですって!

実際、発言内容にいくつか食い違いが見つかっています。3なので、大局的な意味は合っていても、細かい部分には誤りがあるという事はありそうです。そう考えると、台本より丁寧な言葉遣いに変更したという大意は正解だけど、「俺→僕」は勘違いで、その他の「ですます調」「こんにちは」「くん付け」あたりが大山さんのアドリブという可能性は十分にあります。

ドラマの再現VTRも完全な検証という感じではない。

NHKドラマでは第1話収録時の予告台本に「オレ」があったと描かれているのですが、このドラマを根拠に真実としていいかは注意が必要です。

ドラマ全体は大山のぶ代の自伝等を再構成したような内容で一個一個のエピソードは他でも知られているものですが厳密な検証という感じではなく脚色が見られます。4

「これは取材をもとに再構成した物語です」と表示されるので物語性を優先して組み立ている感じですし、大山さんに取材した際に本人が「俺→僕にした」と発言したのなら、その時点で取材の裏取り十分と信じてもおかしくなく、台本原本までは追っていない可能性は高いです。

ただ、番組公式HPで「初期のドラえもんは一人称が「おれ」であったり」と大々的に紹介してたりするので、自信ある情報なのか?とも思えるのでどちらにも決めつけはできないですね。

まとめ、結論。

調査をまとめるとこんな感じです。

・大山さん証言は、放送開始期の予告のあいさつ時を指していそう。(再現ドラマも同じ)

・初の予告は4/1でそこで「ぼくドラえもん」翌週4/8に「ぼくドラえもんです」と言う。

・大山版は予告より半年以上前のパイロット版時点から「ぼく」と言う。

・原作漫画の一人称はずっと「ぼく」で、「おれ」だった事は無い。

・アニメ版は原作より丁寧アレンジ(こんにちは。ですます調。くん付け)が多数存在する。

・3話で「のび太」呼びの大山ドラもあるので、台本は「のび太」だった可能性ある。

・大山さん自身、記憶にあいまいな部分がある事は認めている。

・NHK再現ドラマは完全な検証というより、大意を組んだ脚色があると思われる。

それら情報から、こんなのだったら辻褄が合うのでは?という推測をしてみると

・テレ朝アニメ化時は、F先生を尊重し原作を大きくいじらない感じのセリフで台本に書いた。なので「俺」とは書いてない。

・4/1予告の「ぼくドラえもん」を4/8から「ぼくドラえもんです」に変更。これは大山が台本を丁寧アドリブした最初期のもので、その後「こんにちは。ぼくドラえもんです」としたり「のび太くん」とする等の丁寧アドリブをいくつか織り込んだ。

・後年になり、初期に上記のような様々な丁寧アドリブした事をあいまいな記憶で話した結果、「ぼく」の部分をアドリブしたと思い違いして「最初は俺だった」と発言してしまった。

図にすると↓確かに原作とアニメには赤部分の差があるので、大山さんはそこのアドリブに関わった可能性はあります。

なので原作が「ぼく」なのに台本で「俺」になり、さらに大山さんが「ぼく」に戻したというような事は無く、後年の記憶で赤文字のアドリブの事を話そうとして(「こんにちは、ぼくドラえもんです」って元はもっと言葉遣いが荒かったのを私が丁寧化したんだよな…元はなんだったっけな)という状態で記憶違いで「俺→僕」にしたと発言してしまったのでは…という推測になります。

よって、原作通りの台本セリフを丁寧言葉にアドリブした大意は合っているが、台本が「俺」というのは勘違い。という推測がこの記事の個人的な結論となります。

おまけ:大山のぶ代と無関係の文脈での「ぼく」以外

大山のぶ代の証言に従い初期台本に「俺」があったかを考察してきましたが、その文脈と関係ない箇所では「俺」等が出た箇所はあります。こぼれ話的に紹介します。

「オレ、ドラえもん」の紹介記事(日テレ版ドラ)

山梨日日新聞1973年3月29日に日テレ版アニメ放送開始を紹介する記事見出しが「オレ、ドラえもん」です。この時点のドラは単行本も無いマイナー作品扱いで新聞側には情報がほぼ無く、ネオユートピア45号では「(放送前で)一人称が不明だっため、適当に見出しをつけたって感じです」と推測しています。これは大山ドラより古い話ですので、大山ドラとは無関係です。

わさドラで「おれ」。ただし特殊状況。

2009年9月11日放送のオリジナルアニメ「ドラえもんの長い一日」で

ドラ「野球はおれの大好きなスポーツだぜ!」

等、わさび声で「おれ」と言うドラのセリフが何回か出てきます。

これは実は22世紀の犯罪者ロボと入れかえロープで人格が入れ代わっている状態なので、通常のドラが言っているわけではありません。

半濁点の「ぽく」呼びのドラ

原作のごく初期の段階では、ドラの一人称が半濁点の「ぽく」だった事があります。(小学二、三、四年生の初期数回)それなりに登場するので誤植ではなく意図的と思われます。この頃のドラは「だ行」が「ら行」になる舌足らずな話し方したりもするので、初期の出来損ない感の強いドラの演出だったのかもしれません。(河井質店さんに教えていただきました。ありがとうございます!)

また日テレ版ドラえもんの台本がオークションに出ていたのですが、第6話「キューピットで好き好き作戦の巻」のページが映っており、ドラえもんの一人称が「ぽく」と書かれている例があります。(他の話では濁点の「僕」なのでこれは色々と謎です。)

「おいら」呼びのドラ

日テレ版ドラえもんED「ドラえもんルンバ」の歌詞は「おいらツヨイ …ネコガタロボット」で、非常に珍しい「おいら」ドラえもんです。この作詞家横山陽一の別歌「あいしゅうのドラえもん」では「ネズミが苦手な僕だけど」になっているし、本編も「僕」なのでオイラだけ謎です。歌の語呂ですかね。

また脱線ですが原作「タヌ機」の回にはドラが「おいらのともだちゃポンポコポンのポン」と言いますが、これは「証城寺のたぬき囃子」の歌詞を歌っているだけですのでノーカウントですね。その前のセリフは「そしてぼくはタヌキだ。」と言っており、ぼく呼びを守っています。

日テレ版ドラも「ぼく」

大山ドラの前の日テレ版ドラえもん(1973)は原作をいじった作風なので、もしかしたらこの頃「俺」だったりして、それを引き継いだ可能性はないか?という可能性も調べました。

日テレ版の本映像は見た事無いのですが、現存する情報から富田耕生の初代ドラの台本に「ぼく」と書かれた例を見つけ5、また野沢雅子の2代目ドラの最終回音声でも「ぼく」呼びを確認しました。なので、日テレ版が独自アレンジで「俺」だったみたいな事もなさそうです。

終わりに

という事で外堀から消去法的に推測したものの、台本を見ていないので真実には到達できていません。なので

・ドラえもんが「おれ」になっている実例(当時の台本、原作のコマ、アニメ放送回)

などがあれば結論を見直す事もあるかもしれません。もしあれば教えて下さい。情報をアップデートしていきたいと思います。

後書き

大山さんがドラえもんに真摯に向き合い独自のアドリブをした趣旨は事実と考えていますし、国民的作品の中核を担った功績は疑いようもありません。本記事は大山さんを疑うものではなく、台本が本当に「俺」だったのかの観点のみを客観的判断したい意図で作成しました。

脚注

- 大山のぶ代「ぼく、ドラえもんでした。」の「本番収録スタート!」章より。 ↩︎

- 大山さんは2012年に認知症と診断されますが、この時期は2006年なのでまだそういった病状ではなく、単に古い記憶だからあいまいであるという程度と思われます。 ↩︎

- F先生が収録現場に来て「ドラってこういう声だったんですね」と発言した時期がドラ公式HPの発言ではパイロットフィルム完成時とされているけど、この本では放送開始後しばらくしてからとされてる等。 ↩︎

- F先生が収録現場に来たというのが公式HPではパイロットフィルム完成時、大山の自伝では放送開始後しばらくしてからとされていますが、ここでは第1回収録時になってたりします。

↩︎ - 15話「決闘! のび太とジャイアンの巻」の台本より。 ↩︎

コメント