近年、「平等」と「公平」という言葉を明確に使い分ける事が増えました。

「平等」は一律に同じく扱う事、「公平」は個々の状況に応じて調整する事みたいに説明されます。

ドラえもんにもそのような個人間の格差をならすような道具が出てきます。直球のネーミングだと「ビョードーばくだん」という道具がありますが、これは現代的な意味の「平等」「公平」どちらにあたるのか?他の類似道具も含めて考えてみました。

近年の用法としての「平等」「公平」

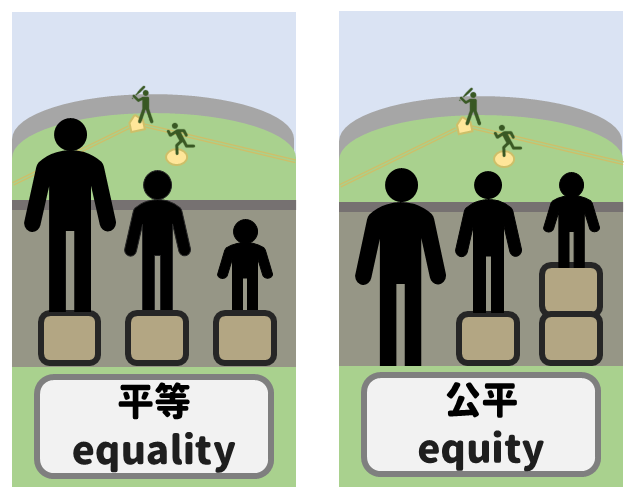

「平等」と「公平」をequalityとequityの訳語として使い分ける場合、下記の様な野球観戦のイラストで差を説明する事がよくあります。

全員に同じ箱を提供して機会を均一にするのが平等、背の低い人に多くの箱を提供して結果を均一にするのが公平ですね。

「ビョードーばくだん」はどうなる?

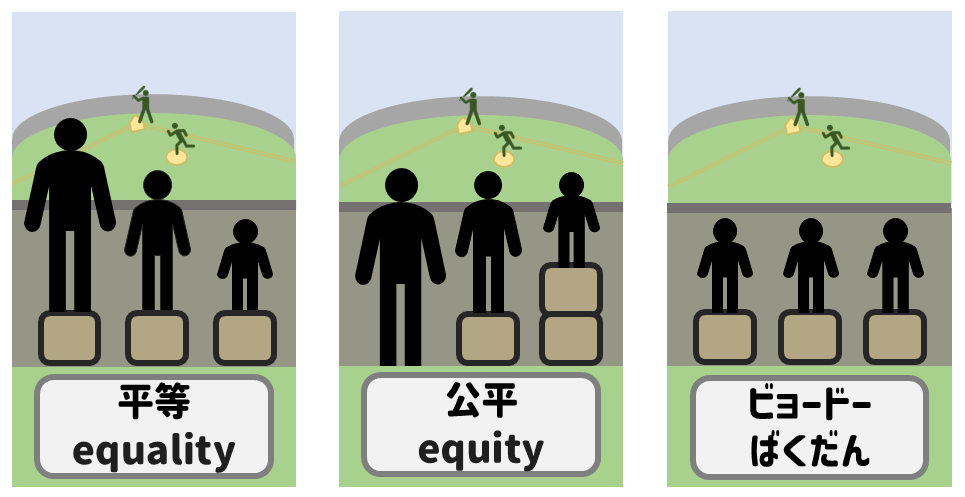

では、「ビョードーばくだん」はどのような状態と言えるでしょうか。道具の効果は「周り全員の能力を誰かに合わせる。(のび太を基準にした場合、全員がのび太並の知能や運動神経になる)」というものです。作中では全員が遅刻し宿題を忘れ足が遅くなるという状態になります。なので箱を用意するというより人間そのものが変化する感じです。野球の絵にするとこんな感じでしょうか。↓

…誰も得しない状態になってますね。本当は得をしていないのですが、のび太は全員が同じ不利益レベルになる事で満足するという残念な納得をしてしまいます。

作中ではのび太を基準にしたのでこのような残念な状態になってましたが、もし出木杉を基準にしてたら全員自力で野球が見れる状態になっていたはずなので、使い方によってはすごくいい道具なんですけどね。

という事で「ビョードーばくだん」は平等(equality)でも公平(equity)でもなく、独自の「ビョードー」という新概念だと考えた方がいいのかもしれませんね。

他にも出てくる似た効果の道具

名前に平等がつく道具だったので「ビョードーばくだん」で説明しましたが、効果が似たような道具は他にもあるのでそれも紹介します。

「人間うつし」

これもビョードーばくだんとほとんど同じ効果です。菌の道具で、飲むとその菌が周囲に感染して飲んだ人と同じレベルになってしまう道具です。これものび太が基準になった事で町中が遅刻、宿題が解けない、面倒くさがりになるという状況になりました。話のオチでのび太は「先生に菌を飲ませればいいのでは」とひらめくので高レベル側にビョードーになる可能性もあったのですが、実現はしませんでした。

「ハンディキャップ」

「日本じゅうがきみのレベルに落ちたら、この世の終わりだぞ!!」のコマが有名な話です。

そのセリフが示す通り、この道具を被った人の知力や体力レベルに周りが合わせられるというものです。作中前半ではのび太が基準になり、喧嘩や勉強レベルが全員のび太並になってしまいます。

この道具は唯一、途中で出木杉に被せるという展開になり、のび太が出木杉並に頭が冴える状況になります。やっと理想的なビョードー利用がされたパターンです。

少し違うけど「税金鳥」(公平寄り)

これは能力を揃えるような道具ではなく、おこづかいから税金を徴収する道具ですが、おこづかいが多い者ほど多く税金が取られるという累進課税的な仕組みになっています。結果を揃えようとしているので「公平」に近い考え方の道具です。ただ作中のセリフは「人間はみんな平等でなくちゃいけないと思うんだ。」言ったりするので、当時の言葉は今とはニュアンスが違います。

終わりの補足。当時はそこまで明確な使い分けは無かった。

「ビョードーばくだん」という名前ですが、今で言うequalityの意味で使っているわけではなさそうです。作中でもビョードーばくだんを使った後、のび太は「みんな同じ速さってのは公平でいいねえ。」と言っており、道具名は「平等」なのに発言は「公平」を言っている状態なのでどちらの言葉も同じようなものとして扱っています。当時(1980年9月)は平等も公平もそこまで明確な使い分けはなく、野球の絵の登場は2012年くらいですのでそのあたりから一般化した用法のようで、余裕を見ても2000年以降に普及した使い分けと見てよさそうです。

辞書にも公平は「すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。また、そのさま。」ともあるので、F先生はそういう辞書的な意味合いで平等と大差ない意味で公平という言葉を使っていたのだと思われます。

コメント