ドラえもんは学年誌「小学一年生~六年生」に並行連載していました。しかも一年生には簡単な話、六年生には複雑な話と言う感じに読者年齢に合わせて全話個別に描き分けていました。

そのような特殊な連載形態なので連載当時のび太の学年設定も特殊で、小学一年生連載版はのび太も一年生、六年生なら六年生という感じに可変になっていました。

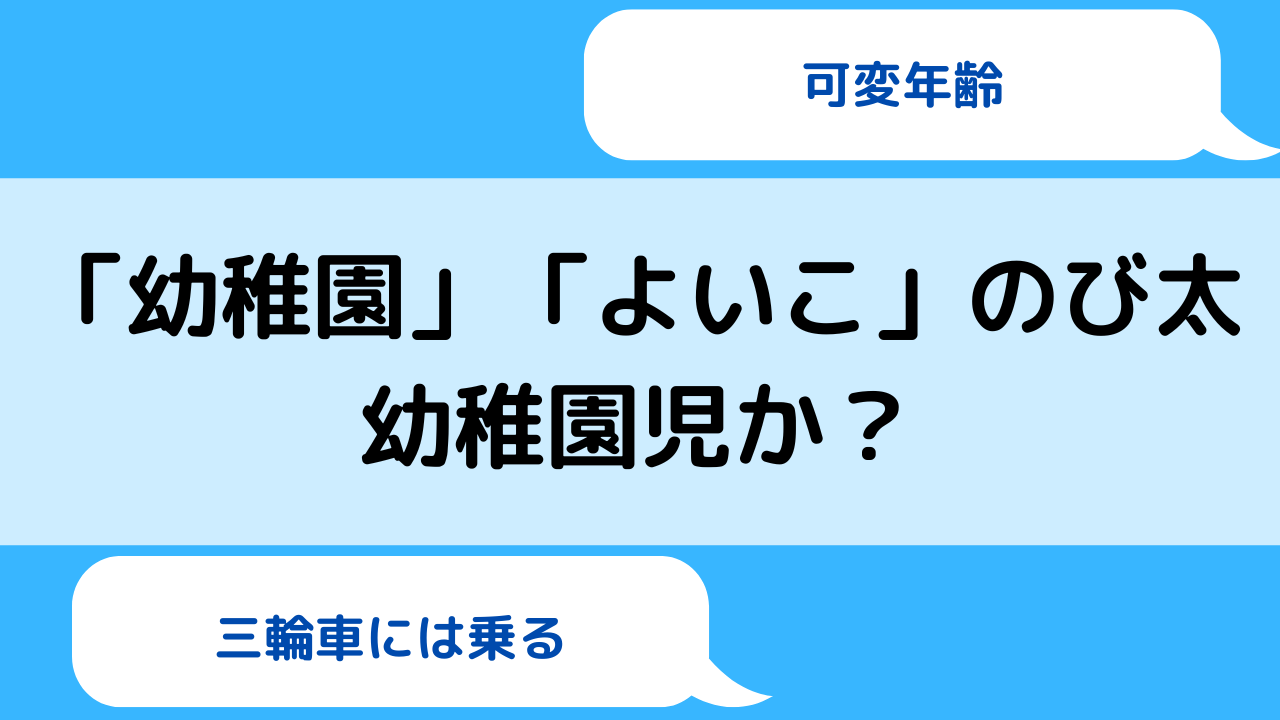

さらに、初期約1年は「幼稚園」「よいこ」(当時は両方3〜6歳向け)にも個別の話を連載していました。先の法則から考えるとこれらに登場するのび太は幼稚園児(未就学状態)という設定になりそうですが、本当にそういう意図で描いていたのかが気になります。調べていきます。

結論(推論)

まず結論は「作中に幼稚園児だと断言できるシーンは無いが、三輪車に乗るなど幼稚園児が自然なシーンはある。幼稚園児を意識しているがあえて明確に描かない姿勢に見える」です。なぜそう思うか説明していきます。

小学生はハッキリ可変だと分かるシーンがある。

掲載誌に応じてのび太の設定が一年生などになっている証拠として作中で学年に触れているセリフがあり、各学年誌に書かれた代表例を紹介します。

なお単行本収録時には学年を明確にしない曖昧なセリフに書き換えられます。

| 掲載雑誌 | セリフ | てんコミ収録時 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 小学一年生1970年1月 | 一年生にもなって、おつかいもできないんじゃ。 | (未収録) | ドラえもん登場! |

| 小学二年生1973年5月 | 二年生のしゅくだいはむずかしいんだ。 | きょうの宿題はむずかしいんだ。 | 小人ロボット |

| 小学三年生1972年1月 | ぼくは、もう三年生だぜ。 | 毎年物価が上がってるのに、 | お金なんか大きらい! |

| 小学四年生1970年9月 | なんです、四年生にもなって | なんです。小学生にもなって、 | ああ、好き、好き、好き! |

| 小学五年生1973年9月 | 小学五年生の勉強くらいみれるだろう。 | 小学生の勉強くらいわかるだろう。 | ぼくを、ぼくの先生に |

| 小学六年生1973年4月 | 六年生になったんだから、 | いつもいつもいうことだけど……。 | 石ころぼうし |

という感じで、全学年の学年誌にのび太の学年を明示するシーンが存在します。

幼年誌に未就学と断定できる描写は無い。けど否定材料も無い。

本題の、幼年誌でのび太が幼稚園児(未就学児)になっているのかの調査です。

「幼稚園」「よいこ」の全話を読み返しましたが、作中には「幼稚園」「5歳」等のセリフや、通園シーンや園服姿のような明らかに未就学を示す描写は見つかりませんでした。しかし小学生を示す描写(学校やランドセル等)も無いので否定材料も見つからないという感じです。

砂場遊びのような幼いシーンはあるのですが、小学低学年でもやりそうなのでこれで確定する事は難しいです。

ただ、幼稚園1971年1月「ふしぎなお絵かき」では三輪車で出かけるのび太が登場するので、確かに未就学児として描いているかもという感じはします。(一般に三輪車の卒業は4歳前後らしいので、未就学児のアイコンと言えそうです。)

総合的に見ると、掲載雑誌の法則から従えば幼稚園児になるし、作中に断定できる描写は無いけど未就学児らしい要素には溢れているので未就学と見るのが自然。という感じです。

幼稚園?保育園?家庭育児?

今回の論点は「小学生か就学前か」が重要ポイントですが、もし就学前と判明してもイコール幼稚園児とは限らず、保育園とか、何も通わない(家庭育児)とかも考えられます。のび太はどれだったのでしょうか。

いくつかのアプローチから幼稚園児だと考えるのが妥当と思います。

1.掲載誌名が「幼稚園」なので幼稚園児が自然。

2.後年の設定だけど、のび太は幼稚園に通っていた事が判明している(赤いくつの女の子、かわり絵ミラー等)ので、F先生の中では幼年期は幼稚園児というイメージを持っていたのでは。

3.ママが専業主婦なので保育園は不自然。

1970年当時の幼稚園の通園率は約53%らしいので当時は家庭育児も珍しくはないのですが、まあ幼稚園児を想定していたかなと思います。

証言インタビューで読み取れる範囲のF先生の意図。

F先生が学年誌ごとに描き分ける件についてインタビューに答えた事がありました1。↓

渋谷「どの辺の子どもを対照に置いて描かれているんですか。」

引用元:1981年「ドラえもん研究: 子どもにとってマンガとは何か (現代社会の心理 1)」南博

藤本「中心点を置けないんです。何しろ一年生から六年生までのすべての学年別学芸雑誌に掲載している関係上、一年生は一年生向き、六年生は六年生向きに描くことを要求されます。一応漠然とその真ん中あたり、だいたい四年生くらいのイメージで描いていますが。」

渋谷「でも、のび太君は四年生でしょう。」

藤本「それも、小学一年生の 『ドラえもん』の場合は、のび太も一年生、二年生の場合二年生……というように、学年別に分割して掲載しているものですから、はっきりしていないんです。ただテレビの場合は、大体四年生位のイメージです。

藤本「ですから、単行本等はそれらすべてをまとめた中から作られていますので、のび太がばかに幼稚なことをやったり、時々難しいことをやったり、いくぶん分裂してしまっているんです。」

F先生も小学校の各学年誌でのび太を1年生や2年生に設定変更している事には自覚的だったようです。同時に4年生を基本形として見ていたようでもあります。

幼稚園に関する具体的な見解はありませんしたが、常に読者年齢を意識していたのは間違い無いようです。そう考えると掲載誌と同じ年齢あたりに設定されていたと考える方が自然ではあります。

同じ連載形式の別F作品から類推してみる。

ドラえもん以前も「幼稚園」と「小学○年生」系に同時連載するF作品はありました。F作品は基本様式が同じなので、共通の考えでやっている可能性はあります。

前作「ウメ星デンカ」と前々作「パーマン」がほぼ同じ載誌形式でしたのでそれらを見てみます2。

「幼稚園」「よいこ」「めばえ」の話を見ましたが、両作品とも幼稚園児を明示するシーンは無し。小学生を明示するシーンも無しでした。ただ「幼稚園」1967年4月のパーマン「そらとぶさんりんしゃ」の回には主人公ミツ夫が三輪車に乗るシーンがあります(パーマン状態でも乗ってます)。という事でのび太と同じ程度には幼稚園児風であると読み取れました。

掲載雑誌は違うのですが対象年齢を跨いだ同時連載の「パジャママン」では「たのしい幼稚園」1974年10月の「遠足にいこう!」で幼稚園への通園シーンがあり、「テレビマガジン」1974年3月の「目ざましぐすり」で学校やランドセル姿が登場します。なのでこの作品では掲載誌によって幼稚園児や小学生に設定変更している事が明確な例で、この事例はF先生の制作方針を感じ取る事ができ、のび太を幼稚園児と解釈する事に補強的に使えそうです。3

まとめ。幼稚園児が明確じゃないのは意図的にも思える。

他作品とも比較して思ったのですが、ドラえもんもウメ星デンカもパーマンも「小学○年生」系では、家で宿題したり学校に通うシーンが頻繁に登場します(年に数回は学校に絡めた話になる)そのような手癖のあるF先生なのに「幼稚園」系に小学校が全く登場しないのはたまたまではなく、まだ学校を経験していない読者に合わせて意識的に学校を登場させないようにしているように見えます。

そう考えると未就学児設定であるとは言えそうですが、「幼稚園」「よいこ」は対象年齢が1年刻みではなく3~6歳のように広く取られているので、幼稚園にも満たない幼児を含む事を考えて、幼稚園児特有のネタも消極的だったのかなと想像します。(パーマンの載る「めばえ」は2~4歳だからなおさら幼稚園児のレンジ外。)

という事で、「幼稚園」「よいこ」版のび太は未就学児と考えるのが自然だけど、幼稚園以下の読者も考えて幼稚園児と決めつける描写も無い。とかなのかなと思っています。

どこかではっきりした情報が見つかれば意見を見直したいと思いますが、今はそんな感じで認識しています。

おまけ:後年は基本設定との矛盾が起きるので、連載時だけのパラレル的な設定って感じ

連載が進むにつれ、高学年のび太を基準にした話には過去エピソードとしての幼少期が描かれる事も増えてきて、正史としての幼稚園児時代ののび太像が固まってきた事で「幼稚園」「よいこ」ののび太を幼稚園児とする矛盾が出てきます。

例えば「赤いくつの女の子(小学六年生)」や「思いだせ!あの日の感動(小学六年生)」には幼稚園児、小学校入学直前ののび太が登場しますがその頃はメガネをしていないというのが基本設定になっていったのでその辺との整合性は合わなくなっていきます。

また当然ですが現状の固定設定では初めてドラえもんに出会ったのは小四(or小五)という事になってますので、小学三年生以前の時点でドラえもんがいる事が矛盾となるので、あくまで連載時の時だけのパラレルな設定と考えた方が良いのだと思います。

コメント

自分は「幼稚園時代にドラえもんが来たパラレルもの」として、ノンちゃんやお祖母ちゃんが出てくる眼鏡なしのび太のお話を読んでみたかったです。

(だれか同人誌でやらんかなw)

他の藤子漫画はどうだっけ?と思い、掲載誌から明らかに幼い子向けである作品を調べてみたところ、主人公の学年はこんな感じでした。

【幼稚園児】

『4じげんぼうPポコ』(幼稚園、「あこがれのようち園」で通園場面あり)

『パジャママン』(たのしい幼稚園、「遠足にいこう!」で通園場面あり)

【小学生】

『ポコニャン』(希望の友、「目がさめないよう」で山川小学校に通学場面あり)

『パジャママン』(テレビマガジン、「目ざましぐすり」で学校に遅刻するネタがある)

『きゃぷてんボン』(テレビくん、第1話で宿題の話や下校場面あり)

『Uボー』(毎日こども新聞、「学校にいこう」で学校の描写あり)

意外に幼そうに見える『Uボー』のすすむやテレビマガジン版『パジャママン』が小学生なんですね・・・

いつも詳しい情報提供、ありがとうございます。

なるほど、他作品で学年をまたぐ作品がどうなっているかという視点はのび太の推測にも応用できる可能性がありますね。特にパジャマママンが幼稚園と小学校の間を揺らいでいるというのは大きい情報と言えそうです。

ぜひこの視点をブログ記事に追記させてください。

>ぜひこの視点をブログ記事に追記させてください。

ええ、構いません。

ついでに『パジャママン』で思い出したのですが、『ミラ・クル・1』はこれの眠りモチーフを全部削除して作ったリメイク版らしく、キャラデザインや基本設定が似ているのはいいものの、ネタも一部流用したのか主人公の未来が小学生(同級生のくるみの胸が水着場面で膨らんでいるのでおそらく高学年設定)で幼稚園児~小学校低学年レベルの行為をやった・やったと誤解されるという結構悲惨な場面がありましたw

・第2話でこっそり海に行って遊び、パンツに砂がついてたので「砂場がある幼稚園で(パンツ一丁で)あそんできたのか?」と親に聞かれる。

・第3話でおねしょをして親に呆れられる。(オチが『パジャママン』のたのしい幼稚園版で完全に同じものがあるので流用と分かる)

記事に他作品の観点を追記させていただきました。ありがとうございます。

確かに時々同じネタの再利用見られますね。今回幼稚園系の話を見直したら、たまご割る話とか類似の話たまに出てきて思いました。

https://nokikero.com/dora-nobita-kindergarten/#toc6